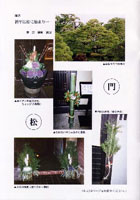

| ■ 門松の作り方 前回に引き続き、今回は「門松の作り方」ということで、自分で作ってみたいけれど、作り方がいまひとつわからないという人のために、この場を借りて実際に作ってみたいと思います。ただ、ここでは、私が自分流にアレンジしたものになります。 作り方といっても人によって違うと思います。どれが正しいとか間違いとかということを気にしだしたら体が動いていかないと思います。なので、ここでのやり方は参考程度にしてもらって、あとは自分の技量とセンスでもって独自の作品を作って頂くのが良いかと思います。その方が楽しいと思いますよ・・・ >> 随想:新年は松にはじまり・・・ |

■ 今回用意した材料

|

■ 入れ物の組み立て

2. 入れ物に合わせて全体のバランスを見ながら竹の長さを調整し、固定する。

|

| ■ 盛りつけ 松を入れます。 菊を入れます。 南天の実を松の間に挿します。 水は花材を入れる前でも後でもどちらでもよいでしょう。    そして、完成(図11)。 淋しければ紅白のテープやらを一緒に飾りましょう・・・・!! 今回は、作るのが早すぎたため、写真のようになりますた。  |

図11 |

| ■ 完成 |

|

| ■ 随想:新年は松に始まり・・・ |

植木屋を始めて、少ないながら得意先が何軒かできた。そのほとんどは、年に一回 の手入れをさせてもらうような家である。だから年に一回しかお客さんと顔を合わせることはない。植木屋という仕事は人の家の敷地内に入らせてもらわなければ出来ない仕事であり、それはつまり、その家のプライベートな領域に立ち入るということである。江戸時代には、大名の屋敷内に出入りできる庭番は、将軍専属の隠密の役を務めていたという話すらある。年に一回ではあっても得意先のお客さんとの信頼関係は大切にしていきたい。 そんなわけで、もう一回ぐらいは得意先に顔を見せることが出来ればいいなと思い(本当は一回といわず何回か顔を出せればいいのだが)、年末に自分で作った門松を配った。だが、実際に配ってみると喜んではもらえたものの、飾り慣れていないのか、何処に飾ったらよいのかと戸惑っている家も多かった。 改めてまわりを見回してみると、普通の家で門松などあまり見たことがない。見るとしてもお店や旅館ぐらいか・・・。門松もだが、そもそも松の木自体が、最近では敬遠されているようだ。古い家で昔から庭に松が植えられているような家でさえも、「金食い虫」として、厄介者扱いされているような気がしてならない。要は手間がかかるからである。「手間」=「金」と置きかえて見れば一目瞭然である。早く終わらせることも可能であるが、その分仕事が雑になる。中には「早くて、綺麗で、安くて・・」なんて注文してくるお客さんもいて、頭を抱えなければならないことが多い。 ◇ ◆ ◆ 植木屋にとっても松は、特別な存在のような気がする。修行時代に、こんな言葉を聞いたことがある。「松に始まり松に終わる」。 松の手入れ方法は、枝抜き、枝の矯正、葉むしり、芽摘み等々、植木の手入れに必要な全ての技術を使っているということから、庭木の手入れの基本になるものだと考えられる。つまり、入門である。それが「松に始まり」である。「松に終わる」というのは、松の手入れの奥深さを示すものだと思う。例えば、何年もほったらかしにされた松の形を直していくのは大変で、年月がかかる。というのは、他の枝の陰になって日の当たらない枝は当然弱ったり枯れたりしている。その枝が生きていればよいが、枯れてしまっていると、その枝の代わりをする枝を育てなければならないし、或いは全く違う形の松として作り直していくしか方法が無い。これらの作業においては枝の状況を考慮したり、どの枝を残すのが最適かを判断しなければならない。それには場数が必要である。だから「松に終わる」というのは、最終的には経験なんだと、勝手に解釈させてもらっている。 しかし、手間をかけずにやる手入れ方法もある。京都には「京透かし」という京都独特の手入れ方法がある。京都の松の形は、ほとんどが、盆栽のような枝作りをせずに、自然に伸びたままの枝の形をそのまま使っている。枝が混み合ってきたときに小枝をちまちま鋏むのでなく、大枝を落し、枝と枝の間隔をあけるようにする。そうすると、レースのカーテンのようにサラサラ透けて向こうが見えるというものだ。これはこれで綺麗である。松の木の形を見て楽しむというよりも、松が植えられている全体の景色を見て楽しむという感じである。このように松の手入れや形は様々だ。 龍の姿のようにくねっと曲がった幹は松特有のものだ。昔から襖や屏風などにも描かれており、日本の文化の象徴であるといっても過言ではないだろう。松は常緑の葉から、長寿や節操を象徴するものとして古来から竹、梅と共に吉祥の木として尊ばれている。中国でも松竹梅は、寒に堪える物であることから、「歳寒の三友」と呼んで画の題材とされていた(広辞苑)そうだ。そうしたことから、正月の門松にもこれらの樹が飾られていることが多い。 ◇ ◆ ◆ ところで門松にはやはり松が欠かせないように思われるが、松が無くても結構かっこよいものもある。例えば、葉ボタンをメインにしたものは豪華に見えて晴れ晴れしい。逆に青竹にセンリョウを挿しただけのものでもシンプルでお洒落である。 現代では門松を飾ることは少なくなったけれども、それはそれで仕方がないことかもしれない。でも、生活習慣や考え方が変わったとしても、人々が新年に期待する思いは今も昔も同じだと思う。門松等の正月飾りを飾りながら、花材を眺めて「やっぱり生きているものはいいなあ」と思うのは私だけではないだろう。美しいものを見ていると、心が洗われて、日常の嫌なことを忘れさせてくれる。また「感動」を与えてくれる。 我々の仕事は「感動を与えてナンボ」である。やったかやらないかがわからないような事をしても意味がない。松の手入れひとつするにしても、お客さんに喜ばれ、「感動」を与えられるような仕事をしていきたい。それが私の喜びにもなるからだ。 また新しい年がやってくる。自分で飾り付けた松の枝や梅の花のその清々しい美しさに、私も、気持ちを新たにして歩んでいきたい。

(樋貝憲治)

|

※この随想は『人事院月報』(2005年1月号)に掲載されたものです。  |